「橋梁工学の道に導いてくれた錦帯橋、そして再生可能エネルギーへ」 比江島慎二さん その1

【橋梁工学の道に導いてくれた錦帯橋、そして再生可能エネルギーへ】

(1) 錦帯橋の構造的な美しさに魅せられて橋梁工学の道へ

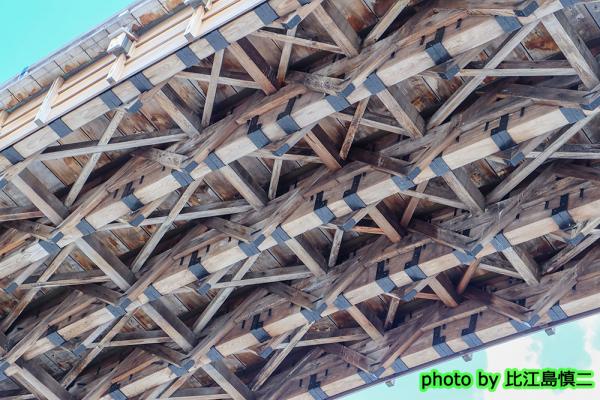

私が大学生のころ、ちょうど瀬戸大橋などの本四連絡橋が開通したこともあって、大学では土木工学を学び、大学院ではさらに専門的な橋梁工学の研究室に進みました。その原点は紛れもなく、私が少年時代に親しんだ錦帯橋です。錦帯橋は遠くからの外観も美しいのですが、橋桁の下から見上げたときの複雑な木組みの美しさは他ではなかなか見られない光景です。このような構造物を新鮮な子供の目で間近に見られたのは、極めて幸運だったと言わざるを得ません。

↑錦帯橋の全景

↑下から見上げた時の錦帯橋の橋桁の木組みの美しさ

↑錦帯橋の橋桁の木組みを撮影中

下記の岩国市の公式ホームページには、錦帯橋の木組みの3DのCGも公開されています。

◆錦帯橋の構造3DCG:http://kintaikyo.iwakuni-city.net/movie_02.html<外部リンク>

(2) 錦帯橋の香りの不思議

実は、私が錦帯橋を好きだった理由はその構造的な美しさだけではありません。私が何よりも好きだったのは錦帯橋の「香り」です。私が子供のころ、錦帯橋は独特の香りを発していました。それが木材の発する香りだったのかは定かではありませんが、大人になった今ではその香りを感じることができず、子供の敏感な嗅覚でしか感じることができない香りだったのかもしれません。ただ、錦帯橋の香りについて言及した人にこれまで出会ったことがなく、今回の取材に同行していただいた市の職員の方々もそのような香りについては実感がないご様子でした。果たして、現代の子供たちはその香りを嗅ぎ分けることができるのか、あるいはその香りは当時の錦帯橋しか発していないものだったのか、あるいは私だけが感じていたものなのか、よくわかりません。

しかし、いずれにしても錦帯橋の美しさ、香り、木の手触りなどを五感で感じながら、幼かった私の心に深く刻み込まれたことは間違いありません。子供の敏感な五感で自然を感じ取りながら遊ぶことで、感覚としての鋭いセンサーや想像力が磨かれ、次回以降にご紹介するイノベーションを生み出す素養として役に立っているのではないかと私自身は思っています。この連載でご紹介する瀬戸内海や愛宕山も含め、岩国は少年時代の私の五感を刺激する多くものを与えてくれたように感じています。

(3) 橋梁工学から振動発電への発想の転換

錦帯橋が原点となって橋梁工学の道に進んだ私は、その中でも特に、風によって構造物に生じる「流体励起振動(りゅうたいれいきしんどう)」に興味を持ちました。アメリカのタコマナローズ橋が、風による流体励起振動が原因で落橋した有名な事故を映像でご覧になったことがあるかもしれません。

このような流体励起振動は、橋梁だけでなく様々な構造物、あるいは風以外の流れでも発生します。例えば、高速増殖炉もんじゅにおいて、液体ナトリウムが漏洩した事故も、配管内の温度計さやが流体励起振動を発生して疲労破断したのが原因です。かつてゼロ戦(第二次世界大戦期における旧日本海軍の艦上戦闘機)の開発では、ある速度を超えると翼がフラッターと呼ばれる流体励起振動を起こして空中分解する事故も発生しており、流体励起振動は様々なところで問題を引き起こしてきました。

流体励起振動は、自分自身が振動することでさらに大きな力が流体から作用するようになり、それによってさらに振動が増幅してしまうという自己増幅メカニズムを持つことから、タコマナローズ橋のような巨大な構造物を崩壊させるほどの強大なパワーを発生します。このような振動の発生は構造物にとって好ましくないので、それを抑制する技術を私は長年研究してきました。しかし、ある時、それほどの強大なパワーを逆にうまく利用すれば、風や水流から効率的にエネルギーを取り出せるかもしれないという逆転の発想に至り、私の現在の研究テーマであるHydro-VENUS(ハイドロヴィーナス)技術が生まれました。錦帯橋から始まり、特許技術となったHydro-VENUSについては次回、詳しく説明したいと思います。

比江島 慎二