「高校生の頃 –前編-」 岡村康夫さん その5

【高校生の頃 –前編-】

私が岩国高校一年生の頃は、岩国城の麓の横山に校舎があった。一時はそこまで自転車で通ったが、行き帰りの峠越えが厳しく、途中から岩徳線を使って通学した。自転車で行くときは、柱野の西氏の集落を通って、御庄地区に入る手前の橋、思案橋を右に曲がって峠道を越えていた。峠には薄暗い狭いトンネルがあった。そのトンネルは今も通行可能であると思うが、現在はその直ぐ下の辺りを県道15号線のトンネルが通っている。

その当時はまだ自家用車をもつ家は僅かであり、柱野と岩国との間を一日に何回かバスが往復していた。そのバスも通勤する人で満員であった。我が家の前がバスの転回場になっていて、毎朝寝坊してバスを追いかける近所のお兄さんがいた。また文字通り雨の日も風の日も、その発着の様子を見に来るバス好きの近所の男の子がいた。

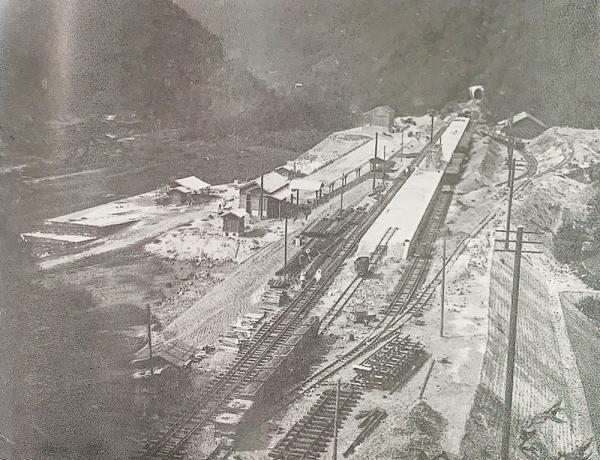

↑岩徳線敷設当初の柱野駅

柱野から岩国高校に通う者は、ほとんど岩徳線を使っていた。私は柱野駅まで自転車で行き、自転車は駅近くの家に止めさせてもらっていた。すでにディーゼル列車もあったが、まだ蒸気機関車が現役で走っていた。特に通学時は、その汽車も岩国へ仕事に行く人たちで満員状態に近かった。座席に座る余地はなく、客車のなかに入るのも憚られて、私はよく列車の連結箇所に立っていた。ただし、そこはトンネルを通過する時は蒸気機関車の煤煙で充満した。私はそれを学生帽で顔を覆ってやり過ごした。あの時の煤煙の臭いは、いまだに忘れられない。なぜかそれは不快なものはなく、山口線を走るSLの煙は今も郷愁の臭いを運んでくる。岩国高校が現在の川西校舎に移ってからも朝はその蒸気機関車で通った。面白かったのは、蒸気機関車の車両が長く、川西駅のホームが短いために停車できなかったことである。その時はそのまま西岩国まで行って、そこで岩日線(現錦川清流線)の下りのディーゼル列車に乗り換え川西駅まで引き返していた。

↑柱野駅近くの橋梁を走る蒸気機関車

当時の鉄道利用者は多く、その混雑振りは今からは想像がつかない。おそらく、岩国まで仕事に通う人が多かったのであろうが、その列車のなかには色々な人が乗り合わせていた。混み合う列車のなかで、今では問題になりそうな猥雑な言葉をおばちゃんに投げかける労務者風の人がいた。同じ人であったような気がするが、その人が西岩国の停車中の帰りの汽車の中で、一杯やりながら私に話しかけて来た。その頃は、私はまだ田舎出の初心な高校生であった。教科書を開いて勉強する私の姿を見て、その人は「大学に行くのか」と酒の臭いのする口を開いた。そして、「その大学の上に大学院というのがあるのを知っているか」という趣旨のことを聞いた。そのあとの会話の内容は覚えていないが、その人の全体の雰囲気とともに「大学院」という言葉自体が耳新しく印象に残った。

親からは大学進学のことは言われていたと思うが、私にはその先の大学院のことまでは全く念頭にはなかった。祖母は私に学校を出て家から弁当をもって勤めに出るようになれば良いと言っていた。また、村では「大学に行かした息子は帰ってこない」と非難がましく言われていた時代でもあった。なぜ、その人が私にそんな話をしたのか分からない。母方の祖父は「おまえはいつまで大学に行くのか」と笑いながら訊ねていたが、私が大学院を修了する前に亡くなってしまった。

↑西岩国駅構内

西岩国駅から横山にあった校舎に行くために、私たちは駅前からバスに乗り、錦帯橋の近くのバス停で降り、橋を渡っていた。バスはその途中、西岩国の住宅街の狭い道を通っていた。ある時、運転者のいない車が止まっていて、バスが通れなくなったことがあった。運転手の人が周りを探したが、持ち主が見つからなかった。そこで大人の男の人たちが数人降りて、サイドブレーキのかかったままの車を無理矢理押してバスが通過できるようにしたことがあった。

錦帯橋は春の桜の頃、霧のかかる季節、冬の小雪の舞う時節と、四季折々の風情があった。初秋の頃、朝早く錦帯橋を渡っていくと、霧の中を歩いてくる一人の女生徒とすれ違った。友だちは制服からして広島の女子高に通う生徒だろうと言っていた。また冬の寒い朝は錦帯橋に霜が降りて、階段状になっていない最後の橋梁のところで、同じ横山の校舎に通う女生徒たちがよく滑って転んでいた。「キャー」という声を聞いて、なんでこんなところで滑るのだという話を友だちとしながら、横目で通り過ぎていた。ある友だちはわざと霜の降りた橋梁を器用に滑ってみせていた。その後、彼女たちは霜の降りた冬の朝はもう一つ上流の平坦な橋を渡るようになった。

横山の校舎は古い木造であり、その通路は四角い小さな石畳敷であった。ただ、それは今から考えると極めて環境の良い場所にあった。周りには公園があり、吹く風も新鮮であった。また体育の時間には城山まで走って登ったこともあった。2年次以降に移った川西校舎とは雲泥の差があった。男子生徒と女子生徒の校舎は、正門を入って直ぐの中央の講堂を挟んで左右に分かれて建っていた。運動場は左手の女子生徒の校舎の向う側にあった。運動場の傍には大きな楠があった。その楠は現在も健在であるが、建物はもとの武道場を残すのみで、あとは広い整備の行き届いた公園になっている。【後編へ続く】

岡村 康夫