「中学生の頃 」 岡村康夫さん その4

【中学生の頃】

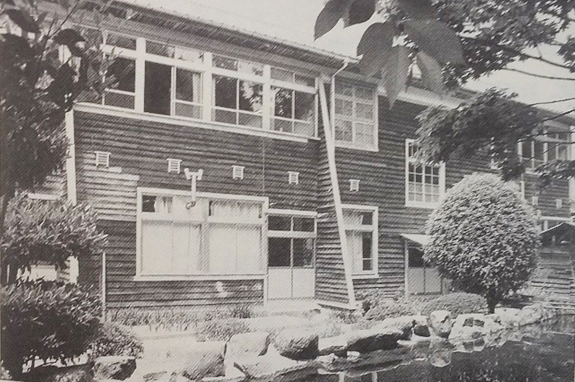

私の通った柱野中学校の建物も今はもうない。現在、子どもたちは岩国中学校へタクシーに2、3名ずつ乗り合わせて通っていると言う。この旧中学校の校舎は小学校よりももっと私の実家に近く、下の航空写真で分かるように古宿川が御庄川と合流するところに位置していた。

校舎の右手に生徒の入り口があり、その奥の山側に便所があった。その生徒の校舎入り口の靴箱の横、左手側に廊下があり、裏山側に一年生、二年生の教室があった。その先の正面玄関の部分を廊下伝いに過ぎると畳張りの家庭科室や土間になった技術工作室があった。その技術工作室の奥には先生の宿舎があった。おそらく、当時の村の多くの家庭の風呂がそうであったように、いわゆる五右衛門風呂であったのであろう、この宿舎裏手の焚口から薪を入れて風呂を焚いた記憶がある。また、家庭科室の畳張りの部屋のテレビで1964年の東京オリンピックを見せてもらった。その入り口の戸の立て付けが悪く、校長先生がガタゴトやっていたことも懐かしい。

正面玄関を入った直ぐのところには二階へ上がる階段があった。小学校と同じ構造の途中に踊り場が一か所ある回り階段であった。上がると右手に音楽室、左手直ぐには職員室と校長室があり、その職員室の奥が三年生の教室であった。また、その廊下の突き当り、ちょうど一階の生徒入り口の真上が図書室になっていた。そこの窓からは直ぐ近くの私の実家も含めた古宿の村が見えた。ここからの眺めも好きであった。

私の実家はこの中学校から歩いて一、二分のところで、村の子どもはみなそうであったが、昼ご飯は家まで食べに帰っていた。当時は、今では懐かしい電話を兼ねた有線放送があり、お昼時にはいつもNHKの同じアナウンサーの声が聞こえ、同じ音楽が流れていた。この中学校で学んだ日々も極めて貴重であった。一学年三十名ずつで、ほとんどが小学校から一緒の子どもばかりであった。校長先生、教頭先生を始めとして先生方もみな個性的で熱心であった。それまでの小学校とは違う勉強の厳しさだけではなく、学ぶことの楽しさも教えてもらった。二年生や三年生になると県下共通の試験があり、そこでの順位も知らされた。これから始まる受験勉強の幕開けであった。この中学校からみんな岩国のそれぞれの高等学校へ進学したと思う。そのなかの10名くらいの友だちは一緒に岩国高校へも行った。

この中学時代の思い出は、思春期も重なり、今も心に残る出会いが多かった。もちろん、ほとんどが幼稚園以来の友だちで、表面的には新たな出会いは多くはなかった。ここで私の『ヰタセクスアリス』(森鴎外)を語る訳にはいかないが、特に女の子たちが一段と遠く、しかも気になる存在に変わっていた。そして、そこにさらに諸先生方の言動が小学校までとは違う意味合いをもって関係してきた。私だけに限ったことではない。友だちもいわゆる「モノ言う」存在になってきた。すなわち、良い意味でも悪い意味でも、あらゆる人間関係が、幼稚園、小学校までとは違う緊張感あるいは距離感をもってきたのである。

この中学校時代の思い出の一つにハンドボールがある。校長先生が熱心に指導されていたが、当時県下ではまだあまり主流の運動部ではなく、また7名でできる競技で、田舎の中学校でも上位になれる部活動であった。ある日、放課後ハンドボールをやっていたが、目が覚めると病院のベッドにいたという事件があった。なぜ、そこにいるか、なぜ昨日の記憶がないのか不思議であった。どうも、練習中に転倒して頭を打ったようであった。家に帰って何度も同じことを言うので、父が驚いて西岩国の病院へ連れていったということである。幸い軽い脳震盪による一時的な意識障害で済んだが、その時は家中大騒ぎになったとあとから聞いた。当時、ハンドボール競技は野外で行われていた。中学校の真砂土の固い石ころだらけの運動場では手足の傷は当たり前のことであった。

それから、このハンドボールで県の大会で優勝したということは田舎の中学校にとっては大きな事件であった。前日に山口入りをして、現在のパークロードに面する旧山口大学のハンドボールコートで練習をさせてもらった。大会もそこで開催されたと思うが、その県下の中学校の大会で優勝したのである。私は幼稚園以来いつも端役で、主力選手とは言い難かった。ただ、友だちのなかに人並勝れた運動能力の子がいて、その子たちのお陰で優勝したのだと思っている。私も含め彼らの多くは、それぞれの高校進学後もハンドボール部で活躍した。

小学校時代の思い出にも繋がるが、この中学校時代の思い出と重ねて、中学校近辺の五瀬の湖ダムに触れておきたい。五瀬の湖ダムは中学校の航空写真の左手の道を奥に入ったところにある。その名称はそこに五つの瀬が沈んだからだと聞いたことがある。現在は、その入り口に乗馬クラブがあるが、ダムの放流口の方へは、川沿いの田圃の畦道を通って行くことができた。柱野を流れる川は、いずれも夏は蛍が飛び交い、かじかの鳴く清流であった。このダムの放流口の下のところが適当な水溜まりとなっていて、子どもたちの格好のプール代わりであった。学校の水泳指導でも使われたと思うが、夏場になると小学生の頃から毎日のようにここに通って遊んでいた。ただ当時は、田圃に病虫害用の薬が撒かれ、その散布時期になると看板が立てられ、川で遊ぶことが禁じられていた。

1945年(昭和20年)の枕崎台風、1950年(昭和25年)のキジア台風(錦帯橋流失)、さらに翌年のルース台風時には、この柱野地区も大被害を蒙った。戦時中の樹木伐採も大きな一因であったと聞いている。当時はまだ護岸工事もされておらず、集落も道を挟んで川と同じくらいの低いところにあって、この度重なる台風時には、川の水が溢れ集落に流れ込んでいる。このダムはこのような戦後の風水害を受けて、本来はその防災用として建設され、また灌漑用水の取り口としても利用されていた。ダム建設時には、そこから出た土砂によって我が家の属する古宿地区は土地を上げる工事をしていたことを憶えている。現在では水量調節の扉も放流口の蓋もなく、その役割は終えているようである。

この風水害にまつわる村の悲話を母から聞いたことがある。ある年の大水で集落の家はほとんど被害を受けた。そのなかには家の屋根に乗って流され、錦帯橋を潜った人があった。その人は幸い河口で助かり命からがら村へ帰ってきて、その怖かった体験を話したと言う。この話は高校時代の友だちの話によって裏付けられた。彼の家は錦帯橋の近くで土産物店を経営する家で、近所の人が濁流渦巻く河を「助けてくれ」と叫びながら流されていく人たちを目撃していた。あまりの増水、激流に手を拱いて見るしかなかったと伝え聞いたと言う。また、母の話のなかには子どもを背負って流された若い女性の話もあった。自分の死も覚悟しなければならないなかでの切羽詰まった選択であったと思われるが、背負っていた子どもの帯を解いて流してしまったというのである。その女性はやはり川下まで流され、自分は奇跡的に命だけは助かって村へ帰って来た。ただ、流してしまった子どものことを繰り返し悔い、とうとう最後には体調を崩して亡くなってしまったということであった。

そういう風水害時の悲話も知らず、子どもたちにとっては、この五瀬の湖ダムも楽しい遊び場であった。ダムはまた子ども心に冒険心を誘う格好の場所であった。今みると小さな湖であるが、周りの景色もそこには集落が沈んでいるという噂と相まって、子どもの想像力を掻き立てるには十分な広さ、深さであった。そのダム湖に籠を下げて大きな川ガニを取っている人がいた。また、ガキ大将に連れられて、その当時も仕切られて渡れなくしてあった鉄柵を乗り越え、ダムの反対側の道まで行っていたことがある。一歩間違えば、ダムの下か上の湖に転落する危険のある遊びであった。

このダム越えたところにある道は、柱野が昔、師木野村の一つであった頃の六呂師や叶木に繋がる道である。のちに師木野村は岩国市に編入され、六呂師、叶木、柱野となった。この柱野の奥の村は平家の落人伝説があるほど、人里離れた道の険しい集落である。子どものころ、父と母に連れられ、この里の農家に何かその年採れた収穫物を分けてもらいに行ったことがある。代金を払っていたようには思われず、食べ物については、昔はお互いに譲り合うことが当たり前であったのかもしれない。後に母方の叔母が六呂師小中学校の近くの家に嫁いだ。この叔母は早く亡くなったが、その義理の叔父が、私が山口に帰って来て間もない頃は、我が家の稲刈りから米の脱穀、乾燥まで一手に引き受けてくれていた。その頃はまだ母は元気で、一緒に車のすれ違いもできないこの山里まで出かけていたことも今では懐かしい思い出である。

岡村 康夫