「小学生の頃 -後編-」 岡村康夫さん その3

【小学生の頃 -後編- 】

小学校時代の思い出には尽きないものがあるが、この柱野地区の歴史と重ねて触れておきたいことがある。それはまず小学校の入り口近くに建てられた石碑についてである。現在は新校舎の玄関の傍に移築されているが、その建築年を見ると昭和三十六年とある。私がちょうど小学校に通っていた時期に当たる。それは他の岩国市の文献でもよく引用される万葉の歌が記された石碑である。

周防なる 磐国山を越えむ日は

手向けよくせよ 荒きその道 (『万葉集』 巻4 567)

730年(天平2年)の作と言われる歌である。詳しい学術的説明は諸処にあり、正確な時代考証はここでは割愛したい。ただ、その一説には岩国の地名もこの歌に由来すると言われている。この村の道は、万葉の時代以来、都と大宰府との間を人馬が往来する道の一つであったのであろう。欽明路の名前は欽明天皇(509?~571)と関係するとも言われているが、そこまで遡るとすると、それは仏教が伝来したと言われる時代に相当する。

ただ、今も村に残る道は、おそらくは江戸時代に参勤交代の道として整備されたものであろう。私の子どもの頃にも、写真の欽明路峠に近い旧道の傍に、道標ともなっていた往還松(おうかんまつ)と呼ばれる大きな松の木が残っていた。村の他の場所にもこの往還松があった筈である。いずれも松くい虫の被害で切り倒されたと聞いている。このあたりの旧道は新しい県道15号線がところどころで横断しているが、今も確認できる。

現在、欽明路峠は県道のトンネルが通り抜けている。万葉の歌碑にもあるように昔からこの峠は険しい難所の一つであり、この道とは別に瀬戸内海沿いの道や町が、行き来する船の寄港地としても徐々にも開かれてきたものと思われる。岩徳線を敷設する時も、ここのトンネル工事は難工事であり、何名かの犠牲者が出たと聞いている。明治の時期に敷設された鉄道もそうであるが、現JR山陽線や新幹線も岩国から海沿いに南下するものとなっている。

この古代からの道は、柱野の村の真ん中を通り抜けている。それは、欽明路峠を越えて、古宿、市を抜け、西氏を通り、隣村の多田、関戸を経て、岩国の中心地へと続いている。古宿は、その名前からして、欽明路峠を越える旅人に仮宿を提供していたものと思われる。また、市は定期的に農産物等を売る市場が開かれていたのであろう。

この道の途中、私の元実家に近い古宿に千体仏を祀る小さなお堂がある。現在は隣家の山崎氏のご尽力により岩国市指定有形民俗文化財となっているが、私が子どもの頃はここが子どもたちの遊び場の一つになっていた。ある時はお堂の土壁が破れ、そこからのぞいた竹を引っ張り出して遊んで怒られた記憶がある。この千体仏は元々この辺りにあった桂雲寺という黄檗宗の寺に由来するものであると聞いた。この寺は大火で延焼し、その時持ち出された仏像と千体仏がここに安置されている。私が小学生の頃はあまりそのような教育も受けたことはないが、現在は以上のような村の歴史や行事等も小学校の授業に取り入れられ、このお堂も子どもたちの貴重な学びの場を与えていると言う。

この柱野の村は歴史の表舞台に登るほどの豊かな土地ではない。この村で聞いた話の一つに幕府軍による長州征伐の時の話がある。吉川藩の微妙な立ち位置もあったと思うが、いわゆる四境戦争の芸州口の戦いに村人が駆り出されたという話である。周知のように長州では身分を問わず兵が招集されていた。いずれの県境でも幕府軍は敗退したが、なかでも芸州口の戦いは膠着状態に陥り、敵味方双方に多くの犠牲者が出ていた。そのなかの一人にこの村の出身者がいたというのである。もちろん、名もない一兵卒であった。

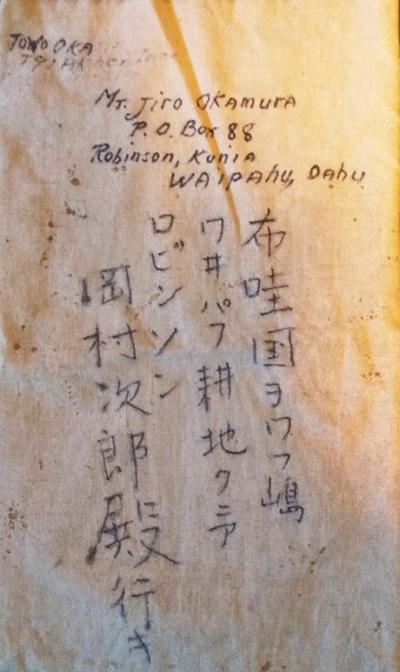

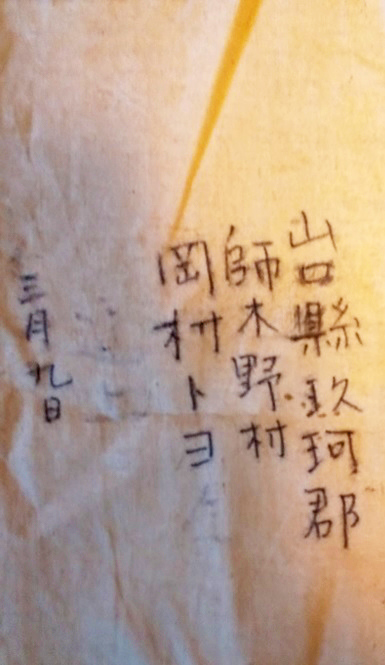

それから、このような村の貧しさもあってのことであると思うが、この柱野地区は第二次世界大戦以前からハワイへの移住者が多いところであった。県下では周防大島町が有名であるが、この村のどの家にもハワイに親戚があったように思う。私の祖母は見合い写真一枚をもって、まだ一度も会ったことのない祖父を尋ねて、当時は一ヶ月も二ヶ月も掛かる船旅でハワイのオアフ島まで行ったと聞いている。祖父との年齢差は19歳であった。祖父はこの村出身の三男坊で、オアフ島に渡り、ワイパフ耕地というところでパイナップル畑の草取りをしていたと聞く。

当時のハワイでの苦労話も時々祖母から聞いたことがある。祖母には私の父以外に、娘が三人いた。その一人がホノルルに住んでいて、私には日本語の話せない従兄弟が二人いる。彼らは柱野弁を時々笑いながら口にする。叔母夫婦の話す会話は、聞いてある程度理解できるようであった。子どもの頃の思い出には、時々ハワイから衣類や食べ物の入った小包が届き、それを親戚縁者が集まって分け合っていたことがある。当時の村の生活を映す一つの情景であったと思う。私はそのなかにあった小さなチョコレートをいつも食べていたような記憶がある。母に聞くと、あれを食べさせておけば黙って遊んでいたからだそうである。祖父は昭和十二、三年には村へ戻り、柱野の宅地や田圃や山を購入しているが、戦時中にハワイにいた日系人は苦労したと聞いている。祖父は母が父の元へ嫁ぐ前に亡くなっている。それから、ハワイ以外にもブラジルへ渡った人の話を聞いたことがある。ハワイ以上に過酷な土地で、そこを逃げ出し、アメリカに行くと言って消息を絶った人がいたそうである。

以上、いずれも村に伝わり、また祖母や母から聞いた話だけで、改めて詳しい時代考証はしていない。したがって、不正確な内容も含まれていることをお断りしておきたい。

岡村 康夫