「小学生の頃 -前編-」 岡村康夫さん その2

【小学生の頃 -前編- 】

私が通った柱野小学校の建物は今はもうない。現在は川向こうの県道15号線沿いの五瀬の湖(ごせのこ)ダムから流れ出る川の近くに新しい校舎が建てられている。旧小学校は、古宿(ふるじゅく)と市(いち)のほぼ中間、御庄川と古宿川が合流して一本となる川沿いにあった。柱野小学校に通う子どもたちは、この集落以外に、古宿よりもさらに奥の欽明路峠に近い一軒屋(いっけんや)、二軒屋(にけんや)、および柱野駅近くの西氏(にしうじ)の集落から来ていた。また、あとで紹介する五瀬の湖ダム、その川沿いの山奥から走って通っている友だちがいた。彼は健脚でマラソン大会の時はいつも一番であった。

小学校は、今もその跡地はそのままであるが、村の川沿いの生活道より一段下のところにあった。昔の古宿地区の集落は、この小学校と同じくらいの低い位置にあり、台風の時期には道路を越えて大量の水が田圃や集落に流れ込んでいたと聞く。市の集落も絶えず水害に見舞われ、その住宅の基礎部分は嵩上げされているものも多い。戦後の度重なる風水害の後に徐々に護岸工事も施され、さらに流れ自体を変える大幅な河川工事が実施されて現在に至っている。それでも私が小学生の頃には、小学校前から市の集落に架けられた木造の橋が流された記憶がある。その橋は当時この柱野の川に架かる橋のなかでは大きいものであったと思う。ただ、今見るとコンクリート製の橋になってはいるが、自動車一台が通れる程度の大きさの橋であった。台風時には川は溢れるほどの水が出て、古宿川の上流に架かる小さな木造の橋は根こそぎ流されていた。

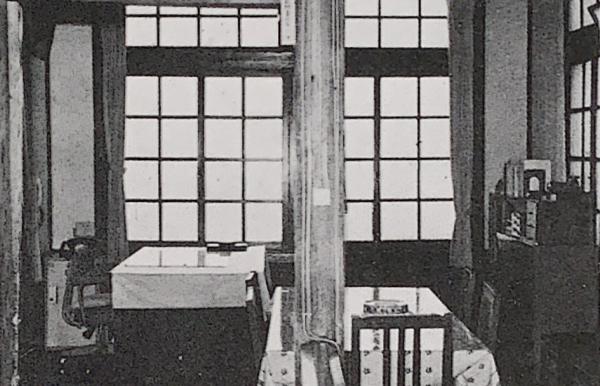

この小学校の建物は御庄川に臨む道路と岩徳線との間の窪地に立っていた。そして、校舎は岩徳線の下を通って学校の前の川に流れ込む小川によって大きく二つに分かれ、その小川には屋根付きの小さな橋が架かっていた。この小橋を渡ったところには給食室と平屋建ての校舎があり、給食室のさらに上の岩徳線に近いところには教員宿舎があった。

当時の給食は脱脂粉乳とコッペパンを主とするものであった。あまり美味しかったという記憶はない。ただ、忙しい半農生活の村の家々では、色々な意味で負担が軽減されていたと思う。当時は当番になった者は給食室までその日の食事を取りに行き、教室でみんなに配っていた。給食室で働くおばさんたちと余り清潔ではなかったマスクの臭いとともに楽しかった給食の時間を思い出す。また、この給食室の上の宿舎には若い先生がいて、時々遊びに行ったり、先生の子どもさんと遊んだりしていた。

今はない校舎であるが、その構造そのものが、子供の冒険心をそそるものとなっていた。まず、小橋を渡ったところの校舎には小さなステージ付きの音楽室と確か2年生、3年生の教室があった。入学式、卒業式には教室の間仕切りが取り払われ、大きな講堂となる構造であった。低学年の頃は、ここでの式典時の長い話が退屈であり、靴下にあいた穴が気になって仕方がなかった。その音楽室のステージでは色々な発表会をやっていた。まともに弾けもしないヴァイオリンをギーギー鳴らすだけで、母は喜んで見ていた。その不器用な私を見抜いてか、のちに先生は私に鼓笛隊の大太鼓を叩く役をくれた。

生徒用の入り口は別であったが、小学校の正面玄関から入ると直ぐ左手に、廊下伝いに教職員室、保健室、そして1年生の教室があった。その廊下の突き当りに生徒用の入り口があり、下駄箱があった。正面玄関を入って直ぐ反対側の右手には、2階に上がる広い階段があった。その階段前を過ぎると4年生の教室があり、その突き当りにも生徒用の入り口と下駄箱があった。そこから出ると、先ほど述べた小橋で繋がれた校舎との間に便所があった。その間には少し大きい板張りの簀の子のような渡り廊下があり、そこをガタゴト渡っていくのが面白かった。その渡り廊下を通り、便所の前を過ぎて、コンクリート製の階段を上がって、小橋を渡って平屋建ての校舎へ行く構造となっていた。

私はその正面玄関を入って直ぐ右手にあった広い階段がなぜか好きだった。この階段には踊り場があって、写真のように百八十度回って二階に上がる構造になっていた。したがって、階段は大きく前段と後段に分かれていた。校長室は、その後段を上がって直ぐの右手の奥にあった。階段は吹き抜け構造で、階段の前段部分の上の左手の壁沿いに校長室へ繋がる幅の狭い通路があった。校長室は正面玄関の上に迫り出す形であった。そこに繋がる狭い通路には手摺りが付いていたと思うが、その中空に浮かぶ構造が印象深く残っている。

その校長室を右手に見て、その廊下の突き当りに図書室兼家庭科室があった。その入り口の左手の壁には大きな鏡があった。部屋は半畳張りで、ブラウン管型のテレビが置いてあった。まだ、村の家庭にはテレビのない時代であり、ある時は教員宿舎住まいの先生の子どもさんと一緒にテレビを見せてもらった。また、先ほどの広い階段を上がって、反対側の左手の廊下沿いには五、六年生の教室があり、その突き当りにはやはり階段があり、運動場へ直接降りることができた。このような入り口もたくさんある建物全体が子どもの私にとっては楽しい遊び場であった。

小学生の時にはソフトボールが盛んであった。祖母も試合の時はよく見に来ていた。あとで聞くとルールも何も分からなかったが、私がボールを打って走る姿を見て喜んでいたそうである。このソフトボールについては、岩国市内の大会で隣の御庄小学校に敗れ、2位になった思い出がある。母も先方のキャッチャーの巧妙な動きを非常に悔しがっていた。とにかく指導する先生の方が熱心であったと思うが、さきほどの校長室は運動場側に少し突き出ていて、よく写真右側の窓を破ってソフトボールが飛び込んできたそうである。その記憶は私にはないが、昔少しばかり覗き見た校長室の佇まいも今となっては懐かしい。

この小学校で学んだ日々は私にとって極めて貴重であった。低学年の頃は、私は決して出来の良い生徒ではなかった。悪戯をして廊下に立たされたり、人の作文を横から写して怒られたり、さんざんであった。今もそうであると思うが、小学生の頃は女の子の方がずっと成熟が早く、彼女たちからは悪戯小僧たちは横目で見られていた気がする。私にとっては休み時間に校庭でみんなと一緒に遊ぶことの方がずっと楽しかった。校庭の遊具はブランコやシーソーや鉄棒など、どこにでもある遊具であったが、先を争って遊んでいた。この木造校舎では掃除の時間にはみんなで掃き掃除、拭き掃除をやっていた。特に糠入りの袋で廊下を拭くとピカピカになるので掃除は好きだった。父は勉強の出来不出来よりも何事も真面目にすることが一番だと言っていた。校庭の枯葉の掃除を率先してやって先生に褒められたと父に伝えた時、そう言って喜んでいた。真面目一筋で国鉄に勤め、退職後も国鉄の下請け会社を勤め上げた父の信条であったと思う。父もこの柱野小学校(柱野尋常高等小学校)で学んだ一人であった。

↑記念誌「百年のあゆみ 柱野小学校」に掲載された岡村太さん(康夫さんの父)の寄稿文。

この小学校時代は友だちと山や川で遊ぶことに夢中であった。仲の良い友だちが一人いて、彼と一緒に木の上に小屋を作ったり、宿題を一緒にしたり、彼の家に上がり込んで一日中遊んでいた。彼の家は我が家とは違う雰囲気もあって入り浸っていた。玄関口には犬が飼われていて、いつも吠えるので嫌だった。ただ、彼は毎週漫画雑誌を買ってもらっていて、それが彼の家に行く大きな楽しみの一つであった。

その他、遊ぶときは決まってガキ大将がいて、彼らの指示や情報で色々なところへ出かけ、今から考えると危ない所まで子どもたちだけで行っていた。ある時は山桃がなっているという情報で、近所でも少し高い山を登り、蜂の巣に触って刺され、一時うずくまっていたことがあった。みんなそうだったようで、しばらくすると回復し、美味しい実を食べて帰ったこともあった。もちろん母には内緒であった。とにかく当時は家のなかで遊ぶということはなく、一日中、外でワイワイやっていた。その時の傷跡が今も右足の甲の内側に残っている。

そんな自分に自信をつけてくれた先生の一言はとても大きかった。その時は漢字の書き取りの宿題が出て、なぜか一生懸命漢字を繰り返し書いただけであった。その時の担任の先生が、次の日に私が書いた下手な書き取りの紙をみんな見せて褒めてくれたのである。母もいつもはカバンだけ帰ってきて、いつの間にか遊びにいっていた私が、なぜかその日は珍しく勉強していると思ったらしい。

この小学校の頃にも悲しい思い出がある。村には朝鮮半島から来た家族が2、3あったように記憶している。戦時中に日本へきた人々であったと思うが、その人たちが一斉に北朝鮮に帰るということが起きたのである。父や母はその人たちについてあまり多くを語らなかったが、子ども心にも何か感じるものがあった。クラスでも時々意地悪坊主にからかわれていた女の子が一人いた。その子が前日までは笑いながら朝鮮に帰ると話していたが、その当日になると大声で泣きながら机に突っ伏していたのである。先生もしきりになだめていたが、さすがの意地悪坊主たちも茫然としていた。彼女が泣きながら、振り返りながら去っていく姿が記憶に残っている。今から思うとあれが1950年代から始まった北朝鮮帰還運動の一端であった。彼女も生きていれば、私と同じ古稀を迎えていると思うが、今では消息を知る術もない。この小学校跡地には入り口の石の門柱と栗の木があるだけで今は昔の面影はない。

【後編へ続く】

岡村 康夫