岩国城と横山景勝地 光井純さん その5

岩国地区から錦帯橋を使って錦川を渡ると、そこは横山だ。まさに岩国城直下の城下町であり、吉川家のお屋敷、吉川家の重臣たちの邸宅が軒を連ねる。白壁と焼き杉、そして寄棟や入母屋の燻銀の瓦屋根、さらには樹齢を重ねた楠、桜、紅葉、松の重なり合いがつくる景観がなんとも美しい。この地は第二次世界大戦末期に岩国市中心部が大空襲を受けた時に、戦火を逃れた。いまだ江戸時代の風景が色濃く残る場所である。

まずは吉川家のお屋敷についてだが、現在は史料館として様々の文化財を展示する。ご案内頂いた吉川史料館専務理事の隅さんに「中庭のロビーから望む岩国城の景色は秀逸ですよ」と伺った。しばらく砂庭とその先に広がる城山、そして岩国城の風景を堪能できた。

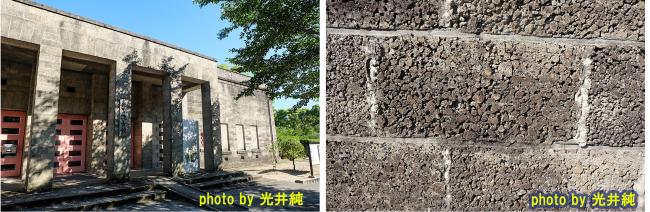

吉川史料館に隣接する岩国徴古館は、第二次世界大戦中に吉川報效会によって建てられた。岩国高校の先輩である佐藤武夫氏の設計による秀作であり、国の登録文化財だ。簡潔でありながらも、欧州古典建築のもつオーダー*の優雅さをまとう。コンクリートパネル(鉱滓(こうさい)タイル)の外観に寄棟の瓦屋根が載せてある。吉川家屋敷との景観的連続性を実現しながら、しっかりと現代性を表現している。

*オーダー:

古典主義建築における柱、基壇、水平梁の形状を規定すると同時に、それらの建築要素構成の規準と比例関係を示す仕組み。個々の要素と全体のバランスが建築の美しさを生み出す。

岩国徴古館を後にし、菖蒲の美しいお堀をこえると香川家長屋門にやってくる。水平にのびる焼き杉壁、漆喰壁、石壁の重なりが美しく、張り出した木組の軒の陰影と瓦屋根とが、壁の豊かな表情に明確な輪郭を与えている。このような美しい形がここにあるとは、岩国出身の建築家として誇らしい。香川家長屋門の簡潔ながらも壮麗な外観は、武家の美学の真髄である。

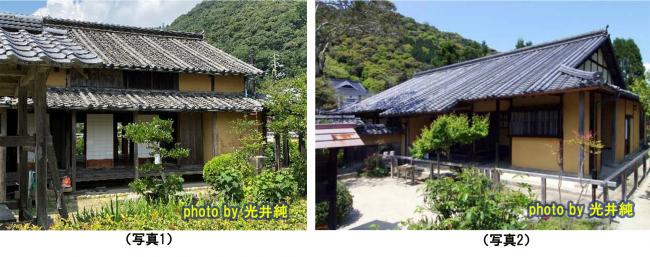

武家の正統的な美学を伝える香川家長屋門とは対比的に、旧目加田家住宅は意趣に満ちている。

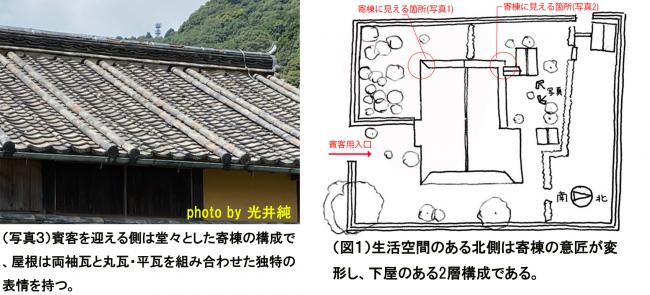

大らかに構成された屋根は切妻と寄棟の混合だ。北面では写真(写真1)のように母屋の屋根と下屋の屋根は分離した2層構成であり、西側は切妻の形状となっている。これに対し、南側の母屋の屋根(写真2)は大きく伸びて堂々とした入母屋の形式である。賓客の来訪にふさわしい威厳のある造りで、なんともお洒落だ。また屋根瓦(写真3)は「両袖瓦」とリズミカルに配置された丸瓦の組み合わせによって独特の表情を生み出す。この屋根の意匠は日本でも岩国の地だけで完成した姿を見ることができ、大変貴重である。

母屋の屋根の右上の角は切妻の意匠(写真2,図1)。一方で右下の角の意匠は寄棟。(写真1,図1) 生活空間のある北側は寄棟の意匠が変形し、下屋のある2 層構成である形式に捉われない大胆な意匠。

また屋根の一部に切れ目を入れて持ち上げた意匠(写真4)は、実に斬新で現代的である。この部分は内部の換気機能が形になったものだ。土壁の素材感と独特の陰影を湛える瓦屋根の個性的な表情など、重要文化財にふさわしい。美しさと当時の美学を先導する大胆さを持ち合わせた傑作だ。

この辺りは岩国シロヘビの館や柏原美術館(旧岩国美術館)、錦雲閣、吉香鵜の里、岩国高校記念館など現代的な施設や歴史施設が軒を連ねた歴史文教地区である。今改めて訪ねると、多くの歴史資産がこの横山にしっかりと残されていることに驚く。長州藩そして岩国藩の美学の集積を、ここに垣間見ることができた。

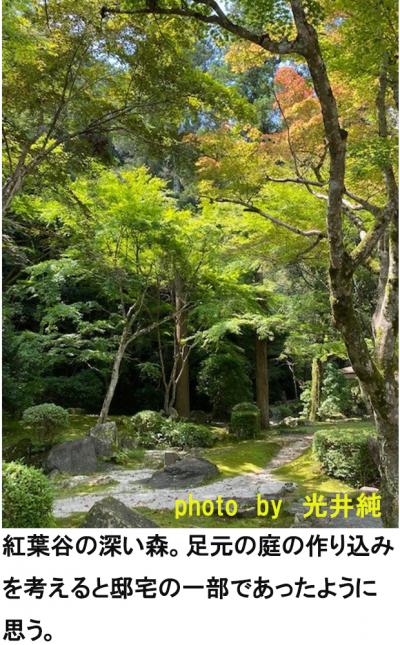

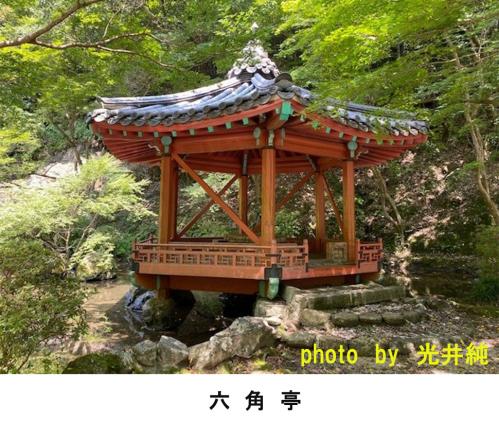

さらに西へ進むと紅葉谷へと繋がっていく。横山の紅葉が美しいのは北に座する山からの「城山おろし」と呼ばれる寒気による。なぜここに紅葉の群生があるのかは知らないが、高さが20m近くもある紅葉の大木が生み出す紅葉は、錦川沿いの桜の風景と並んで岩国市の名物である。紅葉谷をさらに越えると岩国城の登山道へと続く。岩国城までは約3kmで、ジョギングやウォーキングが好きなアメリカ人の絶好のレクリエーションの場所だ。また、登山道の脇には1918年に韓国京畿道碧蹄館(けいきどうへきていかん)(現在の韓国ソウル近郊)から移築された六角亭と呼ばれる建物がある。この建築様式は韓国の邸宅で水辺の四阿(しあ)としてよく見かけるものだ。六角亭は岩国山の湧水によって作られた小さな池の上に建てられ、紅葉谷の風景と絶妙なバランスを保っている。

これで私の岩国の旅は終わりである。

私が育った岩国市の素晴らしさを再確認し、さらには新たな発見の機会を与えてくださった福田市長、そして私のわがままを聞いてくださった岩国市役所の方々に心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。

光井 純