日本英語教育のさきがけ―岩国英国語学所― 光井純さん その1

明治新政府が置かれたばかりの明治4年には、既に当時の岩国藩主吉川経健によって岩国英国語学所が建設されていた。英語教育の重要性を感じていた吉川氏は、私財を投じて英国教師スティーブンスを招聘し、将来を担う若者の教育に早々に着手したというから驚くべき先見である。

岩国英国語学所は、新政府によって公立学校が配置されるまでの僅か2年の間に多くの若者を輩出し、のちに彼らは日本の政治経済において多くの功績を残している。東芝(当時の東京電気株式会社)の創始者の一人、藤岡市助もこの英国語学所で物理学、地理学、天文学、と幅広く学び、工部大学校(現在の東京大学工学部の前身の一つ)に進学したのち、日本のエジソンと呼ばれるまでの人物となった。そして郷土岩国に中国地方最初の電気鉄道を敷設し、運行させたのも彼である。岩国には先進の考え方を受け入れ、思想の多様性を許容するおおらかな気風があるのだろう。市助の考えを面白がり実現させた当時の人にも感服する限りだ。

英国語学所は明治の建物だが、その横連窓の佇まいは現代建築の美学に通じる簡潔さを持っている。同時にその姿は、白壁の美しい街並みを形成する横山地区武家屋敷の伝統の上にある。例えば香川家長屋門の端正な佇まいと洗練された意匠は、岩国の湧水豊かな山並みの美しさと、その間を縫うようにゆったりと流れる錦川の美しさの協奏に育まれたこの地の感性が可能にしたものに違いない。岩国英国語学所の繊細な外観は、周囲の緑との共鳴、そして焼き杉の濃い茶褐色と漆喰の白壁との色彩の対比が絶妙だ。

正面へ入ると大階段で2階へとつながる。かつて1階は教室として、2階は教員詰所として使われた。木造の内部空間は今も生き生きと当時の学生たちの興奮を伝えているようだ。現在1階は藤岡市助記念展示と教科書展示室として整備され、様々な展示品で満ちている。中でも彼の論文が全て英語で書かれており、たった2年間の学校であったとはいえ、感性豊かな時代の2年間が若者に与える影響の大きさとその成果には感心する。

岩国の英語学習に対する意欲はこのように明治時代から高い。実際、国内留学という形をとって、米軍基地内にあるメリーランド大学グローバルキャンパスの学位を日本人も取得することが可能になっている上に、市をあげて「英語があふれるまちいわくに」をキャッチフレーズに「英語交流のまちIwakuni創生プロジェクト」を推進している。

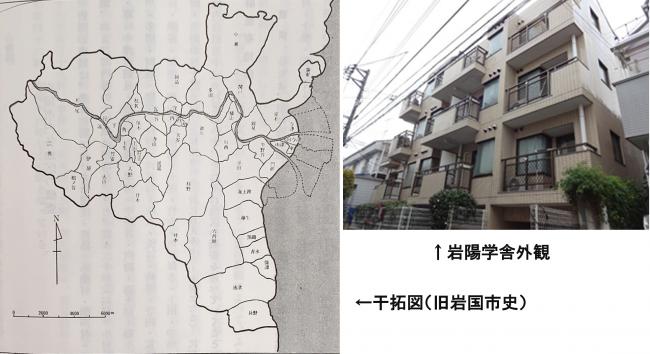

岩国は、文武両道そして質実剛健の街である。義を重んじ、礼を尽くし、教育を大事にする文化は今も健在だ。吉川家が江戸時代以来ずっと藩民に尽くしたことに対する深い敬慕の心の表れから、今でも吉川家当主は「お殿さま」と呼ばれることもある。江戸時代の儒教の秩序を尊び、旧藩の心地よい文化と歴史の一体感を今なお、緩やかに共有できていることは素晴らしい。そして岩国英国語学所に代表されるように吉川家の「お殿さま」が私財を投じて藩民の教育に力を注いだこと*、山勝ちの地であった岩国で、麻里布地区を中心に積極的に干拓を行い、岩国半紙に代表される産業を育成して成功を収めたことなど、旧藩の教育と経済に大きな貢献を成したことが、現在にも続く旧藩主への尊敬の念となっている。

* 吉川家は東京に「岩陽学舎」と呼ばれる学生寮を私財を投じて作り、明治より岩国出身の学生の支援を行っている。岩陽学舎は公益財団法人として今でも健在で多くの大学生を受け入れ未来を作る若い世代を支援している。

光井 純