牛野谷のお地蔵様 樋口明雄さんその2

生まれ育ったのは牛野谷でした。

今もある市民球場は昔から同じ場所にありましたが、あとになって傍を通る欽明路道路ができました。それから、どんどん宅地開発が進んでいき、私たちが子供の頃に遊んでいた場所がすっかりなくなってしまったのは寂しいかぎりです。

私の生家はその昔、大覚寺という古いお寺だったそうです。裏山には、鬱蒼とした木立に囲まれて寂れたお墓があって、何となく怖かったのを憶えてます。その近くに新しく家を建てたのが、小学生のとき。宅地でしたが、田んぼや畑に囲まれ、目の前を上水と呼ばれる小川が流れて、そこから田に水を引く水車(みずぐるま)がいくつも回っていました。

拙著〈風に吹かれて〉では、小さな兄弟が水車にまたがって遊んでいると、突然、それが回り始めて痛ましくも笑えてしまう場面があるんですが、あれは本当にあったことなんです。

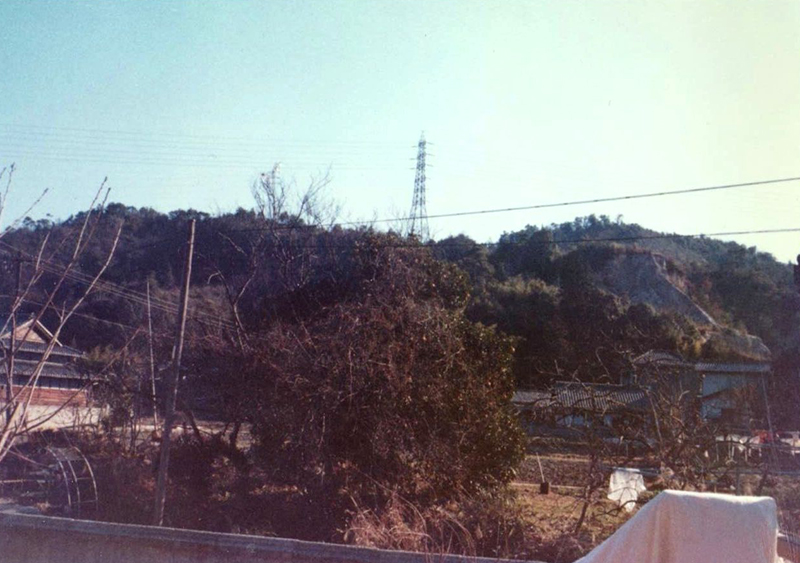

当時の写真が、たまたま我が家のアルバムに残っていました。こんな光景、今でも憶えている方もいらっしゃるかも。

市民球場と我が家の周辺には、低山が尾根を連ねていました。オモチャのピストルを持っていって、山の中で撃ち合いごっこをしたり、山腹には崩れた場所があって、”滑り山”と呼び、段ボール箱を尻の下に敷いて橇のように急斜面を滑って遊んでいました。鉄塔が建っている下の砂礫の中には大小の水晶が落ちていて、見つけるのに夢中になっていましたね。

この写真も古いアルバムから見つけたのですが、我が家から西側にある市民球場のほうを見たものです。

中央の鉄塔が水晶を探した山で、市民球場の横はこんなふうに崖になっていました。

今の子供たちは遊びのほとんどが液晶画面の中になってしまいましたが、当時の私たちは毎日、日が暮れるまで外で遊んでいました。生傷が絶えなかったし、そういうのは私たちにとって当たり前だったんです。

市民球場近くの山懐には小さな草堂があって、今でもお地蔵様がちょこんと安置されています。

これは我が家が昔からずっと管理をしてきて、お賽銭を集めてよだれかけを新調したり、朽ちた草堂を新しく建て直したりしたものでした。

のちに岩国図書館から発行された『岩国の昔話と歌謡』(大岡昇・著)という本に載っているお地蔵様の話を読んで、ああ、これだとすぐにわかりました。

その昔、田んぼの中から掘り起こされたという話もあったけど、この本には”川の流れによって、奇しくもこの地にとどまられた”とあります。土地の子供たちが泥の中に沈めたり、橇に乗せたりして遊んでいたのを大人が叱ると、お地蔵様は大人の夢の中に出てきて、「せっかく子供たちと遊んでいたのに叱るとは何事だ」と怒られたそうです。

お地蔵様は、文字通り、我が家の守り神でした。

私が重い病気になったとき、母とともにお参りに行ったら、じきに回復したのを憶えています。いろんな願い事をかなえていただいたことがあるけど、大学受験で念願の志望校に受かったのもお地蔵様のおかげだと思っています。

だから今でも毎日、遠く山梨から、このお地蔵様のことを想ったりします。

久しぶりにお会いできて、本当にうれしかったな。