【生見小学校 末廣健児さんその1】

このたび、ご縁をいただいてこちらのページに寄稿させていただくこととなりました末廣健児です。どうぞよろしくお願いいたします。

「作曲家」との形でご紹介いただいておりますが、実際のところは別の仕事に従事しながら、勤務後や休日を用いて趣味でマンドリンのための合奏曲を書かせていただいている、という立ち位置ですので、少々おこがましく感じております。ただ、幸いにもいろいろな方々が拙作を取り上げて演奏してくださる機会が増えてまいりまして、本当にありがたく思っている次第です。

私は、美和町の出身です。幼いころ一時岩国市平田に住んでいたこともありましたが、高校を卒業するまでの大半を美和で過ごしました。そこで今回は、私が住んでいた美和町で通った小学校のご案内からスタートさせていただきたいと思います。

私が通っていたのは、もう30年以上前になりますが、当時まだ「玖珂郡」であった美和町立生見(いきみ)小学校です。その頃町内の小学校は10校ほどありました。その後の統廃合により、生見小学校は2001年(平成13年)3月に廃校となり、現在の美和町の小学校は2校(美和東小学校、美和西小学校)になっています。実家へ帰省することはあるのですが、あまり足を踏み入れることのないその校庭・校舎へ、今回改めて訪れることができました。

当時の生見小学校は全校児童で70人ほど。これでも当時は町内で2番目に児童数が多い小学校だったのですが、先生や調理員さんを入れても100人に満たず、よく耳にしていた「1年生になったら、友達100人できるかな~♪」という歌に「どう頑張ってもそりゃ無理じゃけぇ」と、子供ながらに思っていました。でも、お互いに一人一人の顔が分かっていて、アットホームな雰囲気で、小学校時代はとても楽しいものでした。地域の方々に茶摘みをさせていただいたり、しめ縄作りを教えていただいたりもしましたし、秋の運動会ではこの小さな校庭に地域の赤ちゃんからお年寄りまでがみんな集まってきて一日を過ごして、今思い返してみるとまさに「地域ぐるみ」で、子どもであった私たちを見守ってくださっていたのだと感じます。

小学校へは、片道3.5kmの道のりを徒歩で約1時間かけて通っていました。大きな一本道で見通しもよく、それほど車も通りませんし、みんなでわいわい言いながら集団登校していたこと、下校の時には水路に葉っぱで作った船を流して追いかけながら帰ったり、野イチゴやイタドリを取ったり、レンゲやツバキの蜜を味わったりしていたことを思い出します。長靴がすっぽり埋まるほどの大雪が降って、30分近く登校しかけたところで先生が車で臨時休校を知らせに来て下さって、雪遊びをしながら帰ったこともありました。そうそう、一度だけ「空飛ぶニワトリ」を目にしたことも覚えています!(道端を茶色いニワトリが歩いていたので、駆け寄ったら大きく羽ばたいて、10m近くはあろうかという崖の上に飛んで行ってしまったのです・・・。今思うと、本当にニワトリだったのでしょうか?)

・・・こうした自然がいっぱいの環境の中で、毎日を過ごしていました。

少々話が横道にそれましたので、本題へ戻りましょう。今回は市のご厚意で、廃校となった校舎の中に入らせていただくことができました。

1880年(明治13年)に開設された木造平屋建ての生見小学校。校舎の端から端まで一直線に木の床の長い廊下が連なり、各教室が並んでいます。外観もそうですが、建物の中も昔ながらの風合いがそのまま残っていました。一部改装や増築部分もありますが、建具などはほとんど私が通っていた頃のままで、理科室には当時使っていた上皿てんびんやガスバーナーなどもあって、とても懐かしかったです。この長い廊下を日々雑巾掛けして、ぴかぴかに磨いていたことを思い出しました。

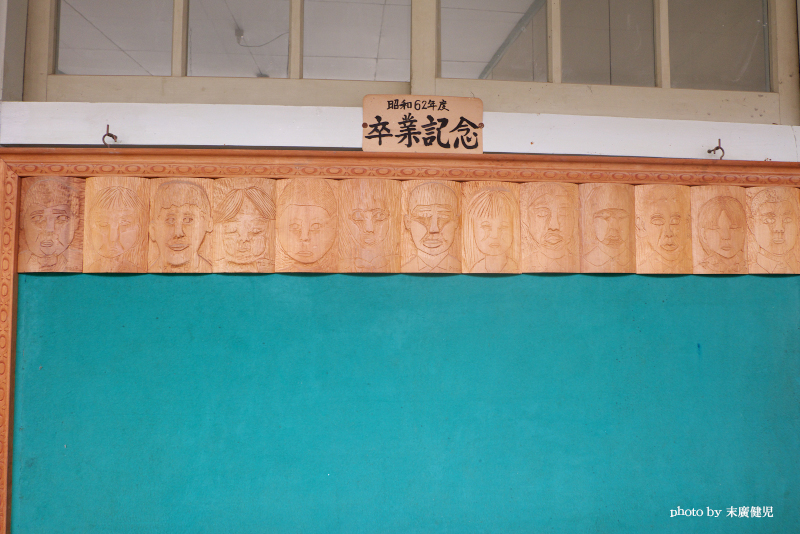

その一角、保健室横の廊下の壁に、こんなものを見つけました。

壁に掛けられた木彫りの顔が並びます。

・・・実はこれ、私が卒業する年にクラス13人一人ひとりが記念に自画像を彫って作ったものなのです。

こちらが小6の私が作った作品です。よく見ると「スエヒロ」と彫ってありますね。お世辞にもあまり上手とは言えませんが・・・。

30年近く経っているにもかかわらずきれいな状態で残っていて、昔の自分に出会ったような不思議な感覚になり、とても印象的でした。

生見小学校での思い出として、私の中で挙げられるものの一つに「中国こども音楽会」への参加があります。私が6年生だった当時、3年生以上の児童全員が参加して、その年の12月に広島で開催される器楽合奏のコンクールである「中国こども音楽会」へチャレンジすることになりました。夏前からそのための練習が始まり、鍵盤ハーモニカやリコーダー、アコーディオン、大太鼓・小太鼓などのパートが割り当てられ、私はマリンバ(木琴)の担当になりました。演奏曲はJ.オッフェンバックの「喜歌劇『天国と地獄』序曲」。こう書くとたいそうに見えるかもしれませんが、運動会の徒競走などでもよく流れる皆さんおなじみのメロディーを含んだ曲です。幼い頃からエレクトーンを通じて音楽に親しんでいたこともあり、みんなで音を奏でることの楽しさをめいっぱい感じながら、練習に明け暮れる毎日でした。夏休みには学校の先生が自宅にマリンバを運んでくださり、家でも練習していました。

大会当日は、みんな揃って貸し切りバスで広島へ。どこか少し社会見学のようなわくわくした気分で、またコンクール直前の独特の緊張感も感じながら会場へ向かいました。吹奏楽やリコーダー合奏なども含めて40校近くの参加があったかと思いますが、最終的にそのうち6校に贈られる「最優秀賞」を受賞することができました。練習のプロセスも含めてとても密度の濃い経験をさせていただいたことで、その後の私自身の中での「音楽」との関わり方がより深まっていったように感じます。

このように、生見小学校は私にとって、小さいながらも本当にたくさんの思い出が詰まった大切な場所のひとつであり、これからもずっとそうあり続けるのだろうと思います。

長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

末廣健児