岩国市産後ケア事業<宿泊型、通所型、居宅訪問型>

産後のお母さんは、出産や育児の疲れから体調が優れなかったり、育児不安を抱えたり、こころもからだも不安定になりやすいものです。

岩国市では、安心して子育てができるように「産後ケア事業」を実施しています。

令和7年度より産後ケア事業の内容が変わりました!

1、 宿泊型に加え、通所型、居宅訪問型が開始しました。

2、 利用できる期間が産後1年以内まで拡大しました。(宿泊型は産後4か月未満)

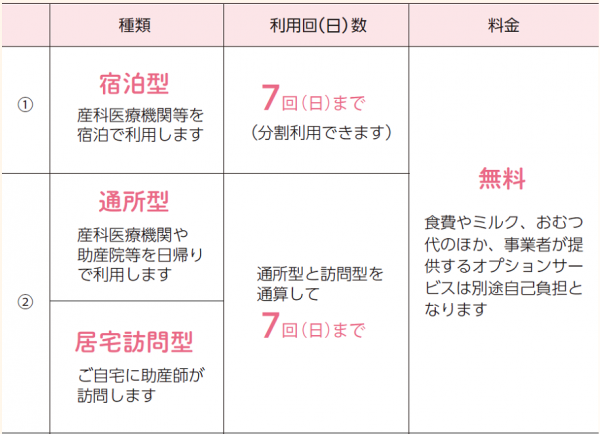

3、 利用料金が無料になりました。

(食費やミルク、おむつ代のほか、事業者が提供するオプションサービスは自己負担となります。)

4、 電子申請を導入しました。

利用できる方

岩国市に住民票があり、産後1年以内の母子で

産後ケア事業の内容について十分理解し利用を希望される方。

(流産・死産等を経験された方、乳児を養育している養親・里親を含む)

ただし、宿泊型は産後4か月未満の方が対象です。

<以下の場合は利用できません>

・お母さん、赤ちゃんのどちらかに入院加療の必要がある場合

・感染症疾患(麻疹・風疹・インフルエンザ等)の疑いがある場合

・利用日時点で岩国市から転出された場合

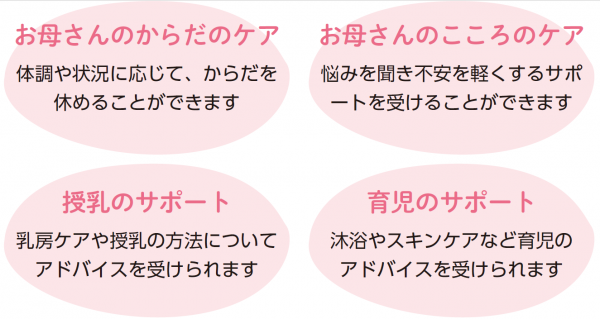

内容

母親が産後の身体的回復と心理的な安定に向けたセルフケア能力を高め健やかで安心した育児ができるよう、

助産師等から対処法や育児について必要な助言と支援を受けられます。

利用日数・利用料金

利用できる期間は原則、宿泊型は産後4か月未満、通所型もしくは居宅訪問型は産後1年以内です。

利用の流れ

ステップ1

岩国市産後ケア事業の内容について理解し、利用の希望があれば利用の申請をします。

(申請は初回利用時のみ必要です。)

<時期>産後(利用希望の1週間前までに申請してください。)

<方法>(1)電子申請(申請ぺージはこちら)<外部リンク>

(2)こども家庭センターや保健センターでの窓口申請

※緊急を要する場合、まずは電話で相談してください。(平日8時30分~17時15分)

※申請確認後、こども家庭センターより(1)は電話にて、

(2)は窓口にて、利用方法の説明と緊急性の確認等を行います。

ステップ2

ご自宅へ岩国市産後ケア事業利用決定通知書、産後ケア事業利用案内と産後1年以内に使える利用券が送付されます。

ステップ3

利用案内にある一覧からご本人が利用希望先を選び、利用予約します。

※事業者の受け入れ態勢の都合により、ご希望に添えない場合もあります。

(最新版はこちら)岩国市産後ケア事業 事業者一覧

ステップ4

各事業者もしくはご自宅にて産後ケア事業を利用します。事業者もしくは助産師等へ利用券を提出してください。

ステップ5

利用後はアンケートに回答します。

<時期>利用後、お早めにお願いします。

<方法>電子にて回答。(ホームページはこちら)<外部リンク>

それ以外の回答を希望の場合はお問合せください。

≪相談・お問合せ≫

岩国市 こども家庭課 こども家庭センター 子育て世代包括支援班

電話番号:0827-29-0404

産後ケア事業のQ&A

Q.妊娠中ですが申請できますか?

A.申請は出産後から可能です。事前登録や事前申請は行っておりません。

Q.乳腺炎になりました。利用できますか?

A.事業者へ直接お問い合わせの上、利用の可否について確認してください。

もしも、医療的治療が必要な場合は産後ケア事業の対象にはなりません。

その場合、産科医療機関や母乳外来等にご相談ください。

Q.利用回( 日 )数を超えて利用できますか?

A.利用回( 日 )数を超えた利用については、全額自己負担となります。

ご自身で送付された利用券の残数を確認し、管理をお願いします。

Q.きょうだい児がいますが、利用できますか?

A.事業者により対応が異なります。予約時に直接ご確認ください。

関連資料

・パンフレット「妊娠・出産・子育てを応援します!」(外面) (PDFファイル)(990KB)

・パンフレット「妊娠・出産・子育てを応援します!」(中面) (PDFファイル)(1MB)

・岩国市政番組かけはし「産後ケア事業を利用してみませんか?」(R7年7月21日~8月3日放送)<外部リンク>

利用の流れや、実際の利用の様子について、参考にご覧ください。