市指定有形文化財 広瀬八幡宮神殿及び横町

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月25日更新

(種別)建造物 (指定)昭和55年10月1日 (所有者)広瀬八幡宮

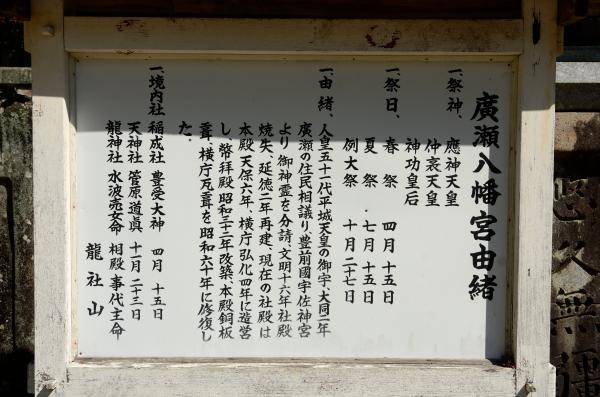

広瀬八幡宮は、旧広瀬村・野谷村・中ノ瀬村の総鎮守で、応神天皇・仲哀天皇・神功天皇を祭神とする。

平城天皇の大同2年(807)3月に広瀬の有志の手で豊前の国宇佐八幡宮から御分霊を勧進し創建したものであり、その後文明16年(1484)3月5日に出火、社殿を焼失したが延徳2年(1490)3月3日に再建された。

現在の社殿は天保6年(1835)11月に造営されたものである。

神殿は棟札から天保6年(1835)の建立と分かっている。本格的な大型三間社で19世紀の典型的な作例である。

手挟(たばさみ)・蟇股(かえるまた)・支輪(しりん)に装飾彫刻を多用し、妻飾の二重虹梁(こうりょう)は出組斗?(でぐみときょう)により身舎(もや)側柱筋から二段に持ち出される。鉄板葺。

拝殿は中央に馬道をとる割拝殿形式で、八幡宮ではこれを横町と呼んでいる。棟札から弘化4年(1847)の建築と分かっている。ここはかつて、広瀬八幡宮の礼祭の時、名主が裃に着替え、神事に臨む前の控えの場所として使われた。古来から錦川を挟んで西の名主と東の名主各12人、計24人の座が決められている。入母屋造、桟瓦葺。

※「町」の字に「人が集う」という意味があり、そこから古来「横町」と標記したが、一時期「横庁」と標記された。「横庁」と表記した文書等は火災により多くの文書と共に失われたため現在残っていない。

岩国市教育委員会「岩国の文化財」から引用

広瀬八幡宮は、旧広瀬村・野谷村・中ノ瀬村の総鎮守で、応神天皇・仲哀天皇・神功天皇を祭神とする。

平城天皇の大同2年(807)3月に広瀬の有志の手で豊前の国宇佐八幡宮から御分霊を勧進し創建したものであり、その後文明16年(1484)3月5日に出火、社殿を焼失したが延徳2年(1490)3月3日に再建された。

現在の社殿は天保6年(1835)11月に造営されたものである。

神殿は棟札から天保6年(1835)の建立と分かっている。本格的な大型三間社で19世紀の典型的な作例である。

手挟(たばさみ)・蟇股(かえるまた)・支輪(しりん)に装飾彫刻を多用し、妻飾の二重虹梁(こうりょう)は出組斗?(でぐみときょう)により身舎(もや)側柱筋から二段に持ち出される。鉄板葺。

拝殿は中央に馬道をとる割拝殿形式で、八幡宮ではこれを横町と呼んでいる。棟札から弘化4年(1847)の建築と分かっている。ここはかつて、広瀬八幡宮の礼祭の時、名主が裃に着替え、神事に臨む前の控えの場所として使われた。古来から錦川を挟んで西の名主と東の名主各12人、計24人の座が決められている。入母屋造、桟瓦葺。

※「町」の字に「人が集う」という意味があり、そこから古来「横町」と標記したが、一時期「横庁」と標記された。「横庁」と表記した文書等は火災により多くの文書と共に失われたため現在残っていない。

岩国市教育委員会「岩国の文化財」から引用

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>